„Gugging war eine unglaubliche Erfahrung“

Im Jahr 1994 war David Bowie zu Besuch im „Haus der Künstler“ in der Nähe von Wien, um sich – mehr als Privatperson denn als Popkünstler – Anregung und Inspiration zu holen. Ein Buchauszug.

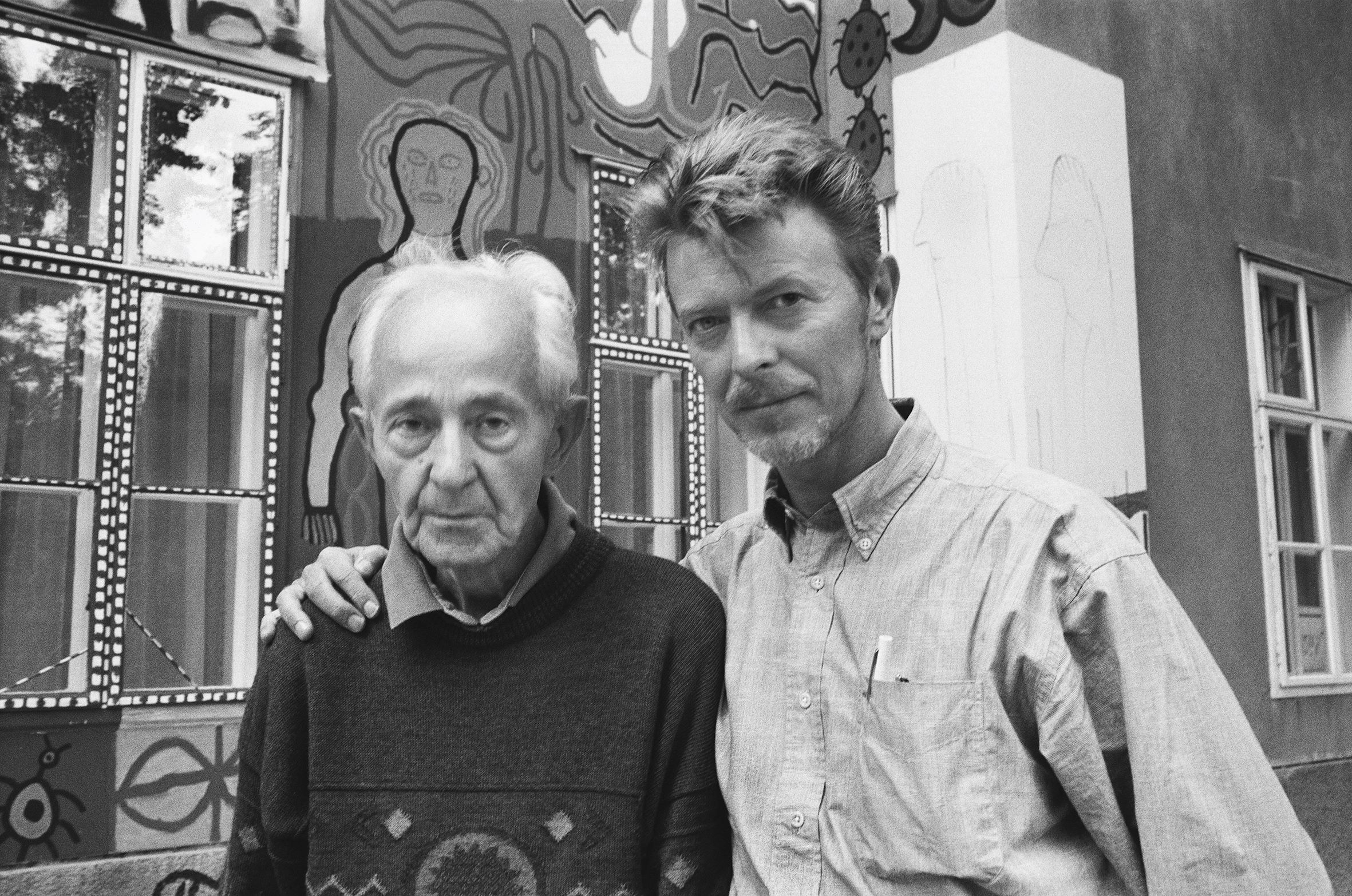

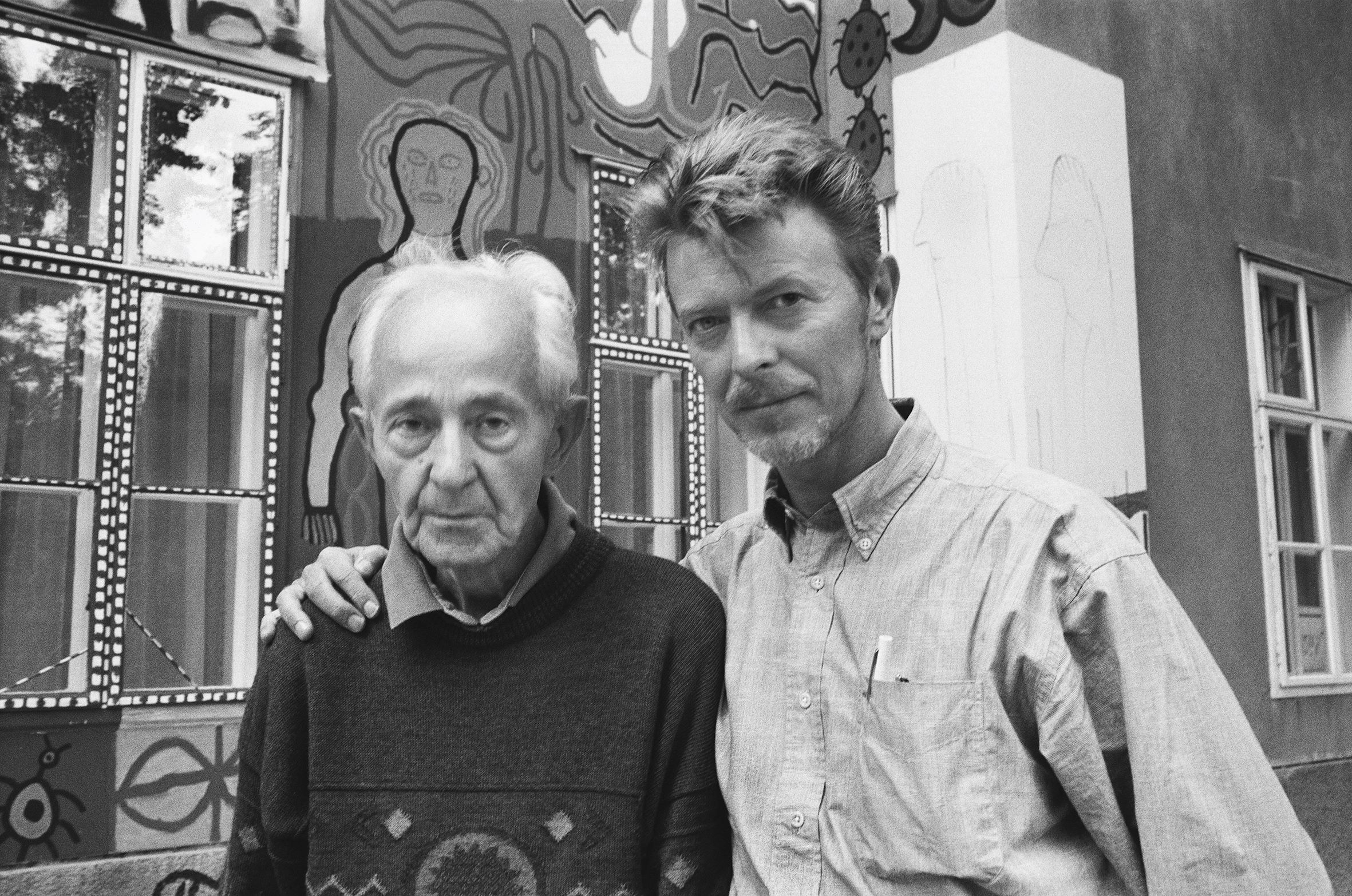

Oswald Tschirtner und David Bowie, Gugging, 1994 (© Christine de Grancy)

Vom Haus der Künstler hatte David Bowie keine Ahnung, bevor es ihn über Brian Enos Kontakte zu André Heller nach Wien verschlug. Eno kannte den poetischen Tausendsassa aus früheren Arbeitszusammenhängen und besuchte Heller, mit Bowie im Schlepptau, zunächst in dessen Gartendomizil am Gardasee. Gesucht: eine visuell bestechende Video-Idee für das musikalische Projekt, an dem das englische Duo gerade arbeitete. Heller schlug Filmaufnahmen in Indien vor: Bunt gekleidete Bollywood-Tänzer sollten auf der Bühne auf die für sie ungewohnte Kunstmusik reagieren, während Sadhus, heilige Männer also, als Zuschauer in besonders intensiven musikalischen Momenten einen Meter über dem Boden schwebten. Das Wunder der Levitation als augenfälliger Beweis für die erhebende Qualität von Musik.

Geschmiedet wurde dieser Plan unter anderem in einem kleinen Familienrestaurant in Gardone Riviera, das der scheue David Bowie jedoch nur betreten wollte, wenn ihn die Wirtsleute keiner der Foto-und-Autogrammkarte-des-prominenten-Gastes-Torturen unterzogen. Stammgast Heller stellte das sicher. Dennoch berichtete die Lokalpresse zwei Tage später von einem „pop star di fama internaziona le“, der dort gespeist hatte. Die Wirtsleute präsentierten den Zeitungsausriss stolz in einem Schaukasten vor dem Lokal. Bowie war empört – bis Heller ihm die Meldung aus dem Italienischen übersetzte: Nach Bowie war Rod Stewart im Restaurant zu Gast gewesen. (Was ihm dann auch nicht recht war, so Heller.)

Im Video zu „The Hearts Filthy Lesson“ aus dem Album „Outside“ (1995) nimmt Bowie explizit

Bezug auf künstlerische Traditionen aus Wien, vor allem aus dem Umfeld des Aktionismus.

Ein paar Wochen später jedenfalls waren Eno und Bowie dann zu Besuch in Wien bei Heller. Man bosselte gemeinsam weiter an der Bollywood-Idee, aus der letztendlich aber nichts wurde. Vor Ort in der Stadt des Wiener Jugendstils wollte Bowie unbedingt die Gemälde von Gustav Klimt im Original betrachten, allerdings ohne Kunstpublikum, das wiederum ihn dabei ansah. Heller erwirkte durch Kontakte, dass der Klimt-Saal im Belvedere für eine Stunde gesperrt wurde, damit Bowie die Werke in aller Ruhe anschauen konnte. Ein Privatbesuch – das Privileg des Stars. Zurückhaltend zeigte sich Bowie ebenso, als der mit Heller befreundete Bundeskanzler Franz Vranitzky die beiden zu einem Abendessen in seinen Amtssitz einlud. Nur wenn kein Fotograf dabei wäre, insistierte Bowie, so erinnert sich Heller. Auch sonst, etwa in Hellers auf dem Rathausplatz gastierenden Chinesischen Zirkus, wollte Bowie während seiner Wiener Exkursionen keinesfalls fotografiert werden. Umso erstaunlicher daher, dass er Heller bat, eine Fotografin mitzunehmen, als es nach Gugging ging.

Bowie in Gugging

Donnerstag, 8. September 1994. Das Haus der Künstler zu besuchen, war André Hellers Idee. Er rief die befreundete Fotografin Christine de Grancy an, damit sie das aus Bowie, Eno und Heller bestehende Herrentrio begleitete. Ihren Aufnahmen verdanken wir in so mancher Hinsicht einmalige Ansichten eines David Bowie jenseits popstarmäßiger Selbstinszenierung. Was man auf den Fotografien von de Grancy zu sehen bekommt, ist mithin weniger David Bowie als David Jones. Bowie, der mit Eno nach Anregungen sucht, die sie als Inspiration für die Arbeit an ihrem Projekt produktiv machen können. Jones, der in den Insassen der psychiatrischen Anstalt zwangsläufig Leidensgenossen seines Halbbruders sehen musste. Der wahrscheinlich dem Gedanken nachgehangen sein wird, dass Terry noch leben könnte, wenn er in einer Institution wie Gugging gelandet wäre.

Zwar erinnert die Anwesenheit der Kamera daran, dass dieser Besucher ein weltbekannter Star ist, doch de Grancy hält sich bewusst taktvoll im Hintergrund, jede Aufdringlichkeit vermeidend. Heller stellt sie Bowie als gute Freundin vor. Er nickt nur kurz, beachtet sie kaum weiter, richtet kein Wort an sie und posiert fast nie. Entsprechend unscheinbar gekleidet als Privatmann kommt er daher, ungewohnt bärtig und mit schwarzer Schultertasche – Bowie trägt eine Bundfaltenhose und einen Kuli in der Brusttasche seines hell karierten Hemds. Urlaub von der Front der Prominenz: Die Begegnung mit den Künstlern ist kostbar für ihn, da die Patienten keine Ahnung haben, wer da vor ihnen steht. In ähnlicher Weise gilt dies auch für die Bewohner des Hauses der Künstler selbst: „None of them knew they were artists. It’s compelling and sometimes quite frightening to see this honesty.“

Nur drei Stunden verbrachte Bowie samt Entourage im Haus der Künstler. Er sprach mit einzelnen Patienten, machte sich Notizen und hielt im Skizzenblock mit Kohlestift fest, was er sah. Am großen Tisch im Aufenthaltsraum mit der Gugginger Truppe sitzend, gab es nachmittags Kaffee und Kuchen zur gemeinschaftlichen Stärkung. Dann kam das Taxi, das sie nach Wien zurückbrachte.

Jones in Gugging

Freitag, 9. September 1994. Für einen Menschen, der privacy nur in seinen eigenen vier Wänden kannte, besaß die Visite in Gugging – inklusive Lokalführer Heller, Arbeitskollegen Eno und im Hintergrund agierender Fotografin – offenkundig noch zu sehr den Charakter eines kleinen Staatsbesuchs. Am nächsten Tag ist David Jones wieder da, diesmal ganz allein. Er kennt sich nun schon gut aus im Haus der Künstler. Dr. Feilacher und das Personal lassen ihn in Ruhe; am Freitag ist er ein Gast wie jeder andere. Jones nimmt eigenständig Kontakt auf zu den Künstlern, die Konversationen gestalten sich natürlich mehr als ein Radebrechen mit dem schlechten Deutsch aus seiner Berliner Zeit und den begrenzten Englischkenntnissen der Künstler.

Brian Eno, Johann Hauser, Oswald Tschirtner, Franz Kamlander und David Bowie, Gugging, 1994 (© Christine de Grancy)

Da Davids spätere Interviewäußerungen über Gugging voller faktischer Fehler und sonstiger Unrichtigkeiten sind, dürfte es eine ganze Menge an Missverständnissen bei der kauderwelschen Kommunikation gegeben haben. Egal. Die Verständigung läuft in weiten Teilen eher über aufmerksame Beobachtung und respektvolle Distanz, wenn David etwa August Walla aufmerksam zeichnet. Jones versucht zu sprechen mit Johann Korec, vielleicht weil ihm dessen erotische Frauendarstellungen gefallen. Auch für Johann Fischer interessiert er sich, doch dieser versteht kein Englisch. Bei der unvermeidlichen Kaffeerunde am Nachmittag ist der Koffeinjunkie Jones selbstverständlich wieder dabei. Er lässt die Stimmung im Haus der Künstler auf sich wirken. Vor dem Gebäude stehend, teilt er seine Zigaretten mit den Insassen. So zumindest stelle ich mir den zweiten Tag in Gugging mangels Augenzeugenberichten vor.

„I liked the sense of exploration and the lack of self judgment about what the artists were doing, and it became one of the atmospheres for Outside“, erinnert sich Bowie später, „Gugging was an incredible experience …“

Sternenmenschen

Vorangegangener Text ist ein Auszug aus dem Buch „Sternenmenschen. Bowie in Gugging“ (Mit Fotografien von Christine de Grancy. Starfruit publications, Fürth 2025, 248 Seiten, 26.- Euro), in dem Autor Uwe Schütte einen vielgestaltigen & feinsinnigen Essay rund um den Besuch des (2016 verstorbenen) Popstars bei den „Künstlern aus Gugging“ im September 1994 spinnt.

Bei „Sternenmenschen“, die quasi außerhalb stehen und für uns unerreichbar bleiben, kann es sich um einen Popstar wie David Bowie handeln, aber auch um soziale Außenseiter wie die in der Niederösterreichischen Landesnervenklinik Gugging dauerhospitalisierten Menschen, bei denen Psychiater Leo Navratil (1921-2006) eine besondere künstlerische Begabung erkannte: Künstler wie Johann Hauser, August Walla oder Oswald Tschirtner, die heute weltbekannt sind, deren seelische Krankheit jedoch einen unüberwindbaren Graben zu „normalen“ Menschen bildet.

Uwe Schütte geht den Biografien der als „schizophren“ diagnostizierten Künstler-Outsider nach, die er zur selben Zeit wie Bowie regelmäßig besuchte, rekonstruiert die komplizierte Entstehung von Bowies Ausnahmealbum „Outside“ (1995 veröffentlicht) und umkreist den biografischen Hintergrund von David Bowies Interesse am Komplex Schizophrenie und Kunst, nämlich den tragischen Selbstmord seines geliebten Halbbruders Terry, der jahrelang in psychiatrischen Anstalten interniert war.

In seinem beziehungsreichen Essay, begleitet von den Bildern der heuer im März verstorbenen Fotografin Christine de Grancy, geht Uwe Schütte der Frage nach, wie umzugehen ist mit der Unberechenbarkeit des Lebens – und wie Kunst und Popmusik einem dabei helfen können.

Das Buch wird am Sonntag, 1. Juni, um 15 Uhr im Museum Gugging unter Beisein des Autors präsentiert. Weitere Infos (auch zur Anmeldung) unter: www.museumgugging.at

Oswald Tschirtner und David Bowie, Gugging, 1994 (© Christine de Grancy)

Nur drei Stunden verbrachte Bowie samt Entourage im Haus der Künstler. Er sprach mit einzelnen Patienten, machte sich Notizen und hielt im Skizzenblock mit Kohlestift fest, was er sah.