Unsere Stadt – im Müßiggang-Blick

NDW-Ikone Andreas Dorau hat eine LP plus ein Bonus-Album über Wien gemacht. Dabei war aber nicht der „Blick hinter die Kulissen", sondern distanzierte Verwunderung angesagt.

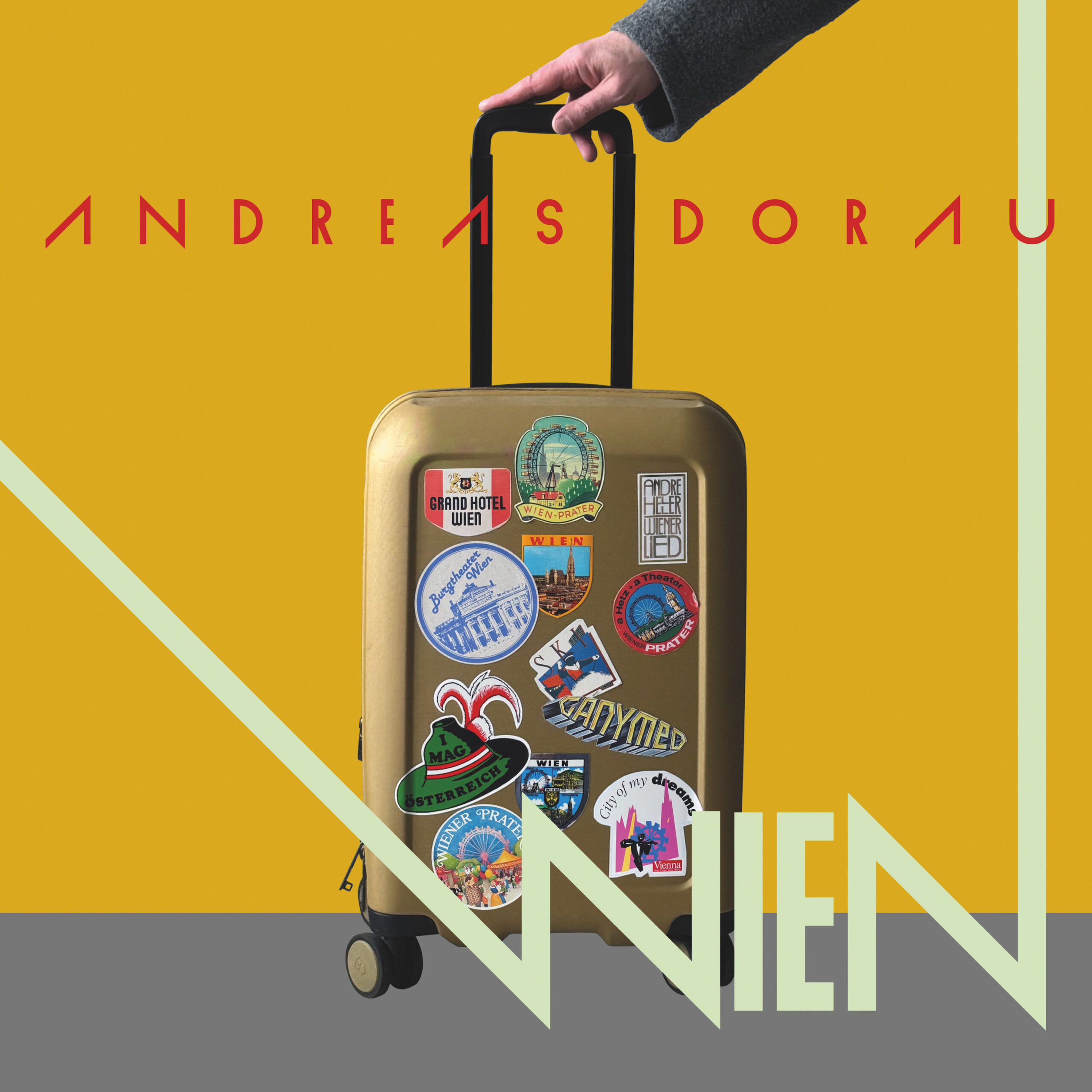

Andreas Dorau: Wien (Tapete Records)

Es hat im globalen Pop über die Jahre genug Songs über Wien oder zumindest mit Wien im Titel gegeben: die Entschleunigungs-Hymne „Vienna Waits For You“ von Billy Joel natürlich, Ringo Starrs „Goodnight Vienna“, geschrieben von John Lennon, der Wien auch im späten Beatles-Hit „The Ballad Of John And Yoko“ erwähnt; den New Wave-Klassiker „Vienna“ von Ultravox.

Was hier aber vielmehr interessiert, ist der Stellenwert, den Wien in Songs von Künstlern aus dem großen Nachbarland Deutschland, an dem wir uns ja permanent orientieren, einnimmt.

Die Fragestellung per se ist allerdings ziemlich irreführend, denn rund ein halbes Jahrhundert lang gibt es einen solchen (Stellenwert) schlicht und einfach nicht. Mit der auch eher vernachlässigbaren Ausnahme, dass die Lassie Singers einen 18 Minuten langen Verschnitt aus launigen Bühnenansagen und Songfragmenten als Bonus-Track ihrer LP „Hotel Hotel“ von 1996 „Wiener Gespräche“ nennen, kommt Wien (als Ort, Thema oder auch nur Name) in Werken deutscher Musiker nicht vor.

Erst ab den 2010er Jahren ist Wien ein Thema

Ihr Sehnsuchtsort ist – insbesondere zur Zeit der Neuen Deutschen Welle (NDW) – Berlin. Wien ist unter aller Provinz – ehe man auch nur einen müden Seitenblick auf die immerhin zweitgrößte Stadt des deutschen Sprachraums erübrigt, versenkt man sich lieber noch in Delmenhorst, Westerland, Pinneberg, Gießen, Offenbach, Bielefeld oder Bad Salzuflen, das als eine Keimzelle der sogenannten Hamburger Schule gilt, weil von hier Künstler wie Bernadette La Hengst, Frank Spilker oder Bernd Begemann kommen.

In den Zehner-Jahren dieses Jahrtausends taucht Wien endlich auch als Topic in den Texten deutscher Künstler auf. Die Erfolge von Bands wie Wanda oder Bilderbuch und der ikonische Status von Ja, Panik waren solcher Aufwertung gewiss nicht abträglich. Das Stadium des Kuriosen, der Exotik, das neuen Themen üblicherweise als eine Art natürliches Habitat zugewiesen wird, ist damit gleich in einem Satz übersprungen.

Wien präsentiert sich als eine Art Sehnsuchtsort, nicht zuletzt – schlimme Watsch’n für die Heilige Kuh von einst – für Berlin-Müde. „Mitten in Berlin träume ich von Wien“, singt Tobias Bamborschke in „Serotonin“, einem Glanzstück seiner fabelhaften Formation Isolation Berlin.

Weil der Name „Wien“ so toll ist

Nun widmet der Hamburger Andreas Dorau, Urgestein aus tiefsten NDW-Zeiten, Wien gleich eine ganze LP. Es sind genauer gesagt sogar zwei LPs, denn parallel zum Album „Wien“ erscheint eine „Wien Bonus Edition“. Dieser Doppelschlag gründet in der Tatsache, dass Dorau dieses Projekt unter anderem deswegen angefangen hat, weil er den Namen „Wien“ toll findet. Konkrete Formen hat es angenommen, als er nach ausgiebigen Feiern für vollendete 6 Dekaden irdischen Daseins (im Jänner 2024) ebenso viele Wochen mit Fieber im Bett lag und ihm nach und nach Texte einfielen.

Kollegen wie (u.a.) Wolfgang Müller-Wolf von Die Tödliche Doris, Daniel Jahn, der die Band Unhappybirthday führt, und nicht zuletzt Gunther Buskies, Chef von Doraus langjährigem Label Tapete Records, beteiligten sich großzügig mit Wortspenden.

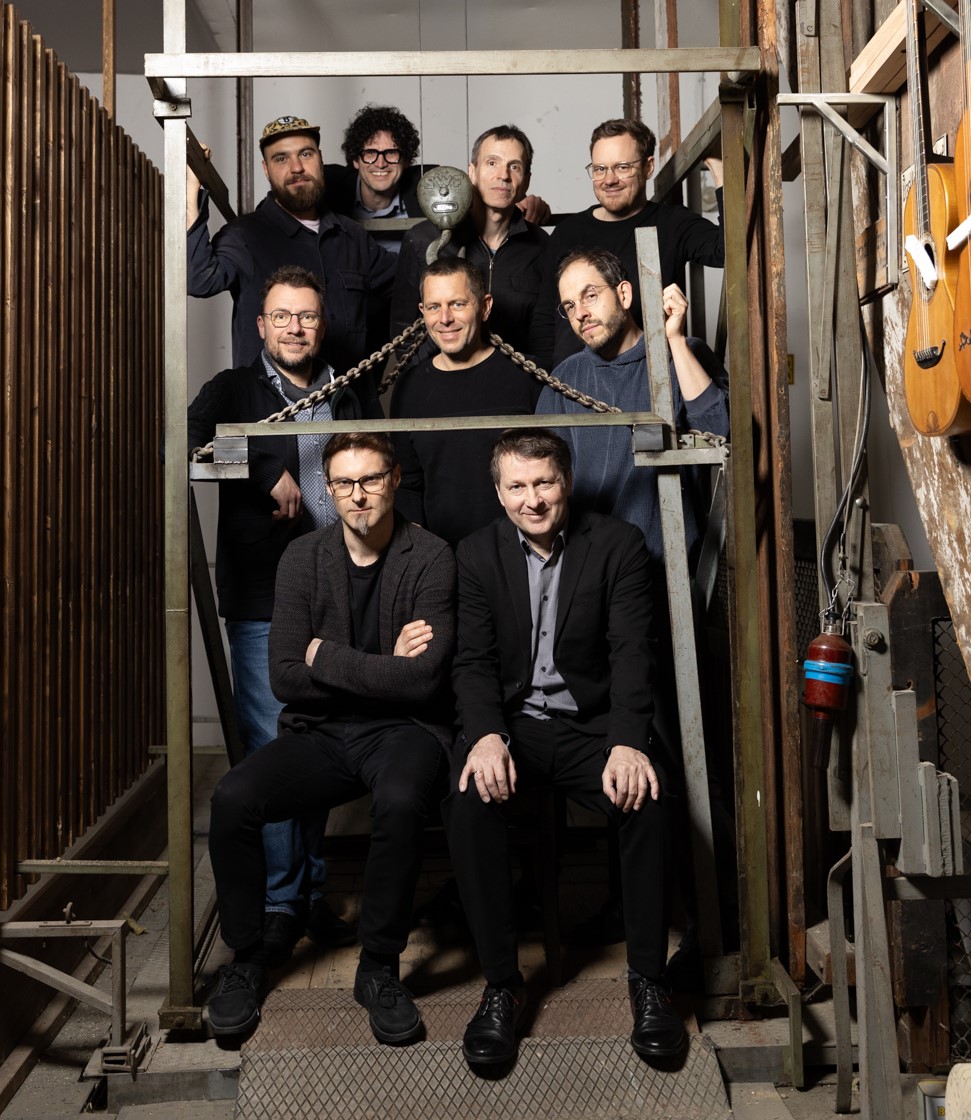

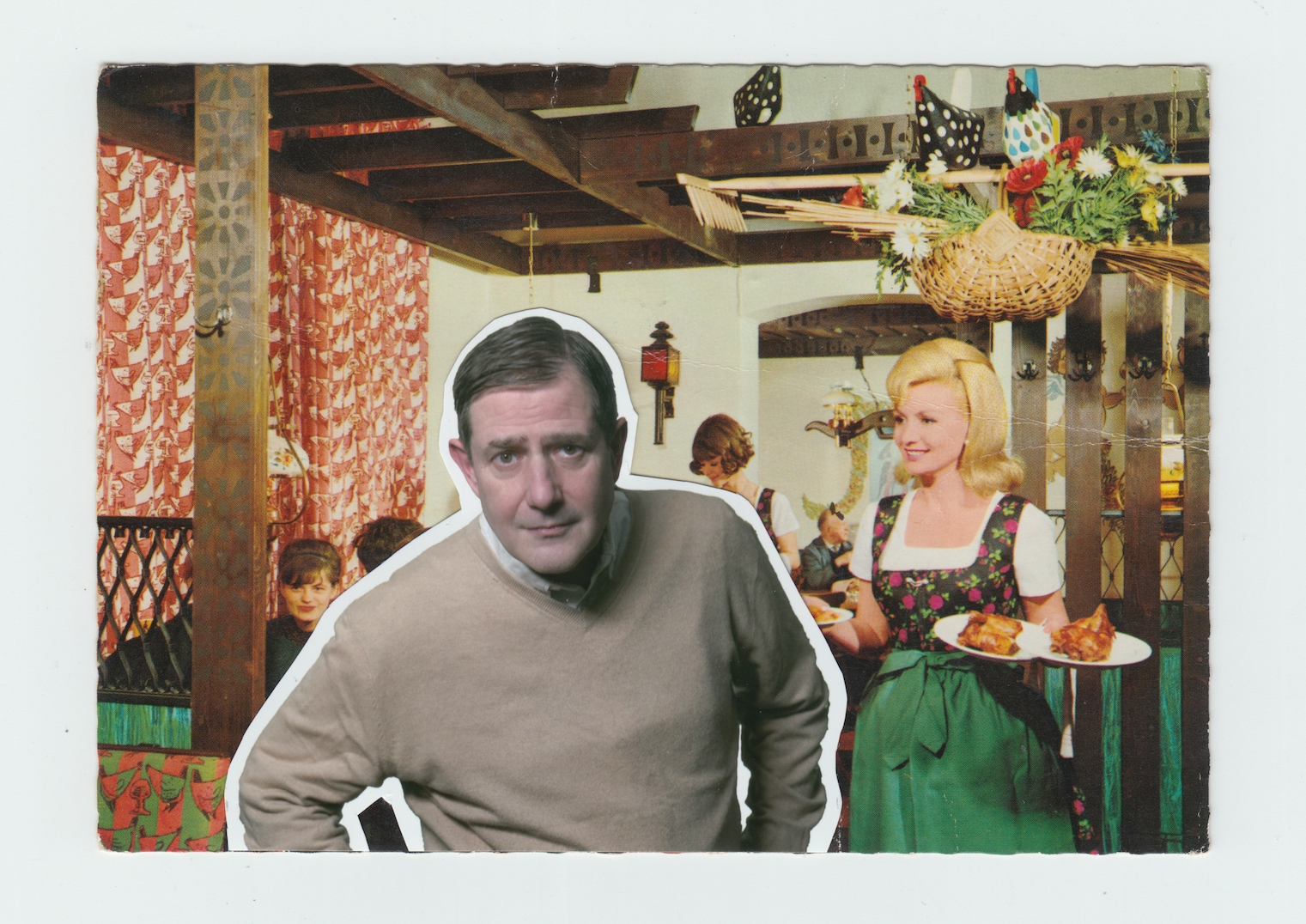

Dorau bei den Lippizanern: Es gibt in Wien viele Plätze, um einen Koffer abzustellen. © Tapete Records

„Dann stand ich vor dem Problem, dass ich zu viele Stücke hatte, in denen das Wort ,Wien‘ vorkam. Das ging nicht. Dann schlug Gunther Buskies vor, noch ein Bonus-Album zu machen, und damit konnte ich die Stücke verteilen“, erzählt der Musiker im extra-music-Interview.

Es ist nicht wirklich ein Stadtporträt, das Dorau in wendigen, schnörkellos produzierten Elektronik-Pop verpackt hat. Im Gegenteil sogar, denn er besteht – im krassen Gegensatz zum durchschnittlichen, Land und Leute erkunden wollenden „Individualreisenden“ – nachdrücklich darauf, seine Touristen-Perspektive beizubehalten.

„Ich such Unterhaltung, ich such Sensationen / ich will nicht wissen, wie arme Leute hier wohnen“, singt er in „Tourist“.

„Es wurde mir oft angeboten, etwas mit diesem oder jener Wiener/in zu machen. Das hab ich kategorisch abgelehnt. Ich möchte der Karl May sein. Ich wollte keine Freundschaft-Wien-Platte machen, ich wollte meinen distanzierten Blick behalten“, sagt er im Gespräch.

© Tapete Records

Solchermaßen geben etliche Songs zwar Eindrücke des Reisens, nicht notwendigerweise aber der Stadt Wien wider: „Der Regen in Wien“ oder „Rauchen in Wien“ lassen nicht wirklich eine spezifischen Konnex zur Stadt erkennen, schon gar nicht „Ich kann nicht schlafen“.

Andere, vermeintlich besondere Wahrnehmungen basieren wiederum, so Dorau, auf einer Persönlichkeitsveränderung nach einer Woche in der Fremde: „Man glaubt plötzlich, dass einem besondere Dinge auffallen – was natürlich totaler Unsinn ist. ,Verbautes Haus‘, ,Hinter Jalousien‚- das könnte in jeder Stadt sein, aber man glaubt, es hier entdeckt zu haben. Man kriegt so einen anderen Blick. Einen Müßiggang-Blick.“

Kempelen, Export, Austropop

Dass er sowohl die platte Anbiederung wie auch auch den „Einblick hinter die touristischen Kulissen“ (oder allsowas) verweigert, heißt nicht, dass Dorau nicht auch genuin besonderen Charakteristika Wiens nachspürt.

Und dabei findet er u.a. den Erfinder Wolfgang von Kempelen (1734-1804), nach dem im zehnten Hieb ein Park benannt ist, wo gerade ein Stadtquartier hochgezogen wird. Dorau huldigt ihm in „Wolfgang von Kempelens Sprechmaschine“ passenderweise mit einem gesprochenen Vortrag zu kräftigem Bass, funkiger Gitarren- und Keyboard-Untermalung und allerlei interessanten, elektronisch generierten Geräuschen, die wohl so etwas wie Entdeckungslust darstellen sollen.

© Tapete Record

„Wenn ich über etwas recherchiere“, erzählt Dorau, „gibt es gewisse Lieblingsthemen. Unter anderem mag ich Erfinder. Ich hab also Wiener Erfinder gegoogelt und stieß auf Kempelen. Ich hab mir seine Sprechmaschine* angesehen und finde sie super. Dabei ist die ja nicht seine bekannteste Erfindung, sondern der Schachtürke**. Aber die Sprechmaschine sprach mich mehr an, weil ich mich immer schon für die Synthetisierung von Sprache interessiert hab‘.“

In „Lass uns spazieren gehn“, einem der attraktivsten Songs des Albums, nimmt Dorau Bezug auf eine Aktion Valie Exports, wie sie den Künstler Peter Weibel an einer Hundeleine durch Wien führte. „Sitz! Platz! Fuß! Aus!“, untermalen kommandierende Stimmen den griffigen Refrain. „Wien ist eine Kunststadt. Da sollte das schon vorkommen“, meint der Sänger. „Ich hab ja auch Kreisler drinnen. Man muss ja nicht über Mozart sprechen.“

Mozart also nein, aber Austropop ist definitiv ein Thema. Dorau trägt ihm in einem monoton-technoiden Arrangement mit einer Art Kürzelsprache Rechnung. „Der Begriff ist etwas antiquiert / und ich weiß auch nicht / ob das noch heute int’ressiert“, singt er, noch relativ dezent.

Im Interview fällt sein Statement dazu viel harscher aus: „Ich finde den Begriff verstörend. Normalerweise ist ein Genre dadurch definiert, dass Leute eine bestimmte Musik machen, ähnlich gekleidet sind, ähnliche Haarschnitte haben, ähnliche Instrumente benutzen und ähnliche textliche Botschaften haben. Und jetzt erklär mir bitte, was bei Austropop die Gemeinsamkeit ist. Der Dialekt? Nur die Hälfte von denen, die als Austropop gelten, singt Dialekt. Der Begriff ist Schwachsinn! Außerdem National-Kacke. Die Musiker mögen den Begriff auch nicht.“

Er habe, fügt Dorau passenderweise an, auch den Terminus Neue Deutsche Welle nicht gemocht. „Gut, das kam erst ab der Mitte. Als dann der doofe Deutsche auftauchte“, schränkt er ein. „Anfangs fand man’s provokativ, weil’s verpönt war, das Wort ,deutsch‘ zu benutzen. Dann aber kamen die Hubert Kahs und Markusse – und mit denen wollte man nichts zu tun haben.“

Helfende Hände

Bei der Produktion von „Wien“ und der Bonus-Platte hat sich Dorau, der 1981 durch den Smash-Hit „Fred von Jupiter“ schlagartig bekannt geworden ist, sich in den nächsten vier Jahrzehnten aber eher eine gewisse Insider-Gefolgschaft aufgebaut hat, zahlreicher helfender Hände bedient. Dass von denen keine aus Wien kommt, sollte sich nach dem oben Gesagten von selbst verstehen.

Sein langjähriger Produzent Zwanie Jonson ist auch hier sein wichtigster Co-Komponist und instrumentaler Beiträger (an Synthesizern, Gitarren, Schlagzeug und den Reglern des Drumcomputers); Labelchef Buskies legt auch mal öfter Hand an Tasten und Saiten; Stefanie Schrank hat bei „Lass uns spazieren gehen“ und „Rauchen in Wien“ die Musik und Teile des Textes geschrieben und bereichert beide Songs auch stimmlich vorteilhaft.

Dorau selbst singt mit seiner hohen, eigentümlich kindlich anmutenden Stimme, die so auffällig mit seiner viel tieferen, zigarettenheiseren Sprech-Stimme kontrastiert, und spielt Synthesizer. Gegen den Eindruck, er sei „nur“ Sänger, verwehrt er sich einigermaßen energisch.

„Ich mag nicht auf die Rolle des Sängers reduziert werden. Ich spiele immer auch Instrumente, meistens Tasteninstrumente. Ich bin kein Musiker, der irgendein Instrument ordentlich spielt, aber ich traue mich an viele Instrumente ran. In die Sänger-Rolle bin ich nur gerutscht, weil ich feststellte, dass für Interviews immer nur die Sängerin/der Sänger gefragt wurde, egal ob die/der wirklich was zu sagen hat oder nicht. Da habe ich mich entschlossen zu singen – damit ich gefragt werde und nicht jemand anderer.“

© Tapete Records

*Der Versuch einer künstlichen Imitation der menschlichen Sprache in einem Apparat, 1791 erbaut.

**Vorgeblich ein Automat, der die Form einer türkisch gekleideten Puppe hatte, in deren Inneren aber ein menschlicher Schachspieler steckte und mit Hilfe einer ausgeklügelten Mechanik die Züge durchführte.

Andreas Dorau: Wien (Tapete Records)

Im krassen Gegensatz zum durchschnittlichen, Land und Leute erkunden wollenden „Individualreisenden“ besteht Dorau darauf, seine Touristen-Perspektive beizubehalten.